大人の期待が子どもの学習に及ぼす影響

2019 年 9 月 30 日

今回は、大人(親や教師)のいだく期待が子どもの学力にどう影響するのかを話題に取り上げてみました。子どもに対する期待のもちようや接しかたの重要性について、再確認するきっかけにしていただけたなら幸いです。

1960年代の半ばころ、教育心理学者のローゼンタールとジェイコブソンは、サンフランシスコの小学校の教師と児童を対象にした実験をしました。

その実験とは次のようなものです。学年ごとに多くのクラスで知能検査を実施し、そのあと検査結果を踏まえたデータであるかのように振る舞って、「このリストは知能がさらに伸びる可能性の高い子どもたちをピックアップしたものだ」と、全体の2割ほどの子どもの名簿を教師に渡しました。しかしながら、実際はただランダムに抽出しただけの、データ的に根拠のない名簿でした。また、子どもにはテストの結果を教えませんでした。

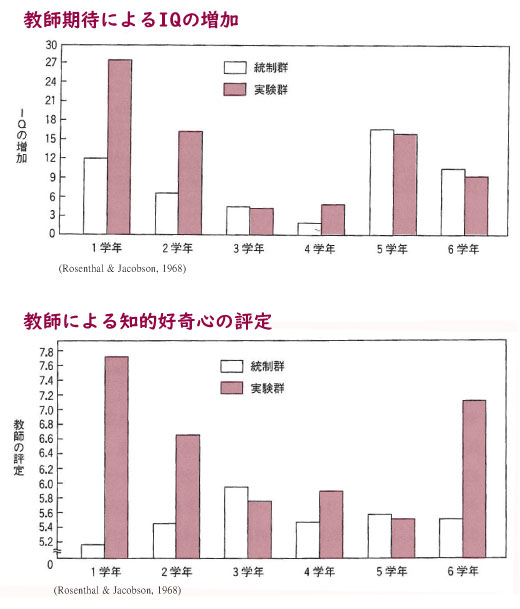

さて、「優秀な子どもたちだ」と教師が思い込んだことが、以後の教育効果に何らかの影響を及ぼしたでしょうか。約半年後、もう一度知能検査が行われたのですが、その結果はどうだったでしょうか(以下の資料は筑波大学の桜井茂男先生の著作から引用しています)。

まず、IQの変化ですが、「伸びる可能性が高い」と言われた子どもたちのIQが1・2年生においては著しく伸びています。ただし、3年生以上の学年についてはあまり変化が見られませんでした。もう一つの資料は、教師による知的好奇心の評定です。こちらは、1・2・6年生で大きな変化が見られました。6年生の評定がなぜ高くなるのかについては不明です。最終学年であり、6年間の小学校生活による成果を前向きにとらえたいという無意識の願望が教師の側にあるからでしょうか(これは筆者の独断的解釈です)。なお、実験の「統制群」というのは、何の働きかけもしなかった子どもたちを示します。

どなたもお気づきかと思いますが、テスト成績は教師の感情や思い込みが入る余地がありませんから、データとしての信ぴょう性は極めて高いと言えます。いっぽうの、教師による知的好奇心の評定に関しては、客観性が高いとは言えないので参考までに留めておくべきでしょう。

では、なぜ1・2年生に限ってIQは大きく伸びたのでしょうか。前述の桜井先生は、「小学校低学年の子どもたちは教師の期待の影響を強く受けている。高学年になると、教師の期待よりも本人が『自分に期待すること』が知的能力の開発には大きな寄与をするらしい。『わたしはできるんだ!』と自分に期待すること(自己期待)が知的成長につながるのである。自信をもって勉強すれば、それなりの成果を期待できるということである」と述べておられます。

では、なぜ1・2年生に限ってIQは大きく伸びたのでしょうか。前述の桜井先生は、「小学校低学年の子どもたちは教師の期待の影響を強く受けている。高学年になると、教師の期待よりも本人が『自分に期待すること』が知的能力の開発には大きな寄与をするらしい。『わたしはできるんだ!』と自分に期待すること(自己期待)が知的成長につながるのである。自信をもって勉強すれば、それなりの成果を期待できるということである」と述べておられます。

実験者は、教師が期待することで子どもが伸びる現象を「教師期待効果」あるいは「ピグマリオン効果」と名づけました(ピグマリオン効果という言葉の由来については、以前かなり詳しく書いていますので、その記事をお読みください)。

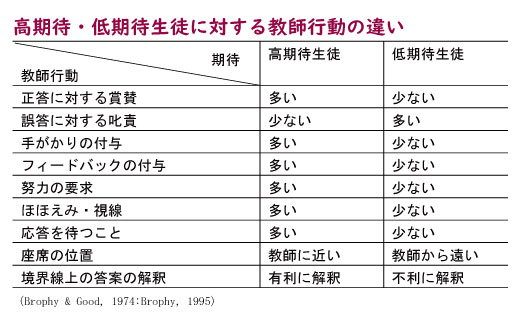

ところで、教師が心の中で期待をするだけで子どもの能力が高まるという結果について、みなさんはどう思われるでしょうか。釈然としないかたも少なくないことでしょう。この点について、より詳しい調査(教師の期待が、具体的にはどのような形で子どもに作用していったのか)をした学者がいます。この調査によって明らかにされたのは次のようなことがらです。なお、紙面の都合で一部をご紹介させていただいています。

これを見ると、期待される生徒は教師からよくほめられ、答えを間違ってもあまり叱られず、考えの糸口となるヒントを多く与えられ、書いた答えに対して多くの反応をもらい、「がんばりなさい」と励まされ、温かい目で見守られ、自分の考えを言うまで辛抱強く待ってもらい、教師のすぐ近くで説明を聞きくことができ、表現が明確でない答案を好意的に受け取ってもらっているということがわかります。

「何だこれは!期待値が高い( できがよい)子どもを、教師は依怙贔屓(えこひいき)しているんだ!」と思われたでしょうか。しかしながら、当の教師は自分の対応は公正であると思っており、特別できる子とできない子を差別しているという意識はないのだと思います。、そのいっぽうで、無意識のレベルで「この子どもたちは伸びる可能性が高い」という前情報に影響された対応をしているのです(先入観というのはこわいですね)。その結果、「伸びる可能性が高い」とされた子どもたちが期待通りに伸びているのですね。

この実験結果は、子どもたちの学習指導に当たる私たち学習塾関係者にとっても大いに参考になるでしょう。「この子はきっと伸びる」という思いを一人ひとりに対して差し向け、努力する姿勢を失わせないように心がけることが、子どもたちの取り組みに積極性をもたらすことになります。現実を無視した高い期待を差し出すのも考えものですが、子どもたち個々の状況をしっかりと見て、「ここまではきっとやれるはず」という冷静な見極めに基づいた対応をしなくてはならないと思います。

また、保護者の立場からも同様のことが言えるでしょう。過重な期待を突きつけても子どもはよくなりません。それどころか、親自身が期待と現実とのギャップに苛立ち、子どものがんばりを引き出すために必須の、「辛抱強い見守り」「ポジティブな声かけや関わり」「親密なコミュニケーション」を喪失してしまいかねません。「急いては事を仕損じる」のことわざではありませんが、他の誰よりも大切なわが子だからこそ、現実を冷静に見極め、焦らずに少しずつの進歩を引き出すような働きかけをすべきでしょう。お子さんが、親の期待に対して重圧感を感じることなく、伸び伸びと頑張れなければ、親が指し示す期待は、子どもにすれば圧力にしかならないでしょう。

子どもは親の思い通りにはなかなかがんばってくれないものです。しかし、焦ると「うちの子は駄目なんだ」という短絡的結論に至るだけです。子どものやる気や行動に影響を及ぼすのは、表面に出る言葉だけではありません。親自身が「うちの子は必ずやれる子だ」という信念をもち、言葉だけでなく、子どもに向ける表情やしぐさもふくめ、丸ごと子どもを信じて応援する姿勢を片時も忘れないようにすることが大切ではないでしょうか。

※今回の記事は、「学習意欲の心理学」(桜井茂男/著、誠信書房)、「しらずしらず」(レナード・ムロディナウ/著、ダイヤモンド社)を参考(一部引用)にして書きました。

このページは

このページは