2022 年 8 月 20 日

夏休みも残り少なくなりました。6年生の子どもたちに残された受験対策の期間はおよそ5か月です。現在「夏期集中特訓」が行われていますが、おたくのお子さんは来るべき入試を見据え、気合の入った取り組みをしておられるでしょうか。今回は、主として入試を間近に控えておられる6年生家庭に向けた記事を書いてみようと思います。

前述のように、現在弊社では夏期集中特訓を実施していますが、この短期講座が終了するとすぐさま後期講座へと移行します(8月27日開講)。この6年生の後期講座こそ、子どもたちが本気を出して勉強に打ち込む受験生らしい日々が実現する時期です。というのも、児童期までの子どもは、人生経験が浅いために先を見据えた勉強がなかなかできません(特に男子は無自覚で楽観的に見えるものです)。どんなに大人が言って聞かせたところで、経験のないことを想像するのは難しいものです。おそらく、これまで地団太を踏む思いをしてこられた保護者も少なくないことでしょう。

ですが、今やほとんどの中学校の入試日程が発表され、入試に関する情報がいろいろと耳に入るようになり、塾の授業も入試を見据えた実戦的なものになりつつあります。ご家庭でも、どの中学校を受験するかを親子で話し合っておられると思います。この段階に至ると、さすがにのんびり構えていたかに見えたお子さんも、入試が近づきつつあることを肌で感じるようになり、目つきも真剣さを帯びてくるものです。

「これまで全然がんばっていませんでした。今頃、やっと重い腰を上げても手遅れではありませんか?」と、ネガティブな見方をしている保護者はおられませんか? しかしながら、ほとんどの子どもの現実は前述したとおりです。親が満足するような勉強をしてきたお子さんなんて殆どいないのではないでしょうか。そもそも、肉体的にも精神的にも12歳前後の小学生が全身全霊を傾けた勉強ができる期間はせいぜい2~3ヶ月だと言われています。自己を燃焼させるほどの取り組みは、ラストスパートを迎える秋から実現すればよいのです。実際のところ、弊社のカリキュラムはそういった子どもの成長の流れを踏まえています。4年生の1年間は算数と国語の2教科の足固め。5年部開始から6年部の4月末までは入試4教科の基礎力育成を視野に入れた指導を行ってきました。たくさんのことを覚え込んだり、難易度の高い学習を多量に課したりしていません。したがって、フレームとなる内容を丁寧に学習してきましたから、基礎はある程度身につけています(この基礎学力は、中学進学後も大いに効力を発揮します)。お子さんが学んで得た成果を信じてあげてください。

そもそも、過ぎ去った‟とき”は巻き戻せません。そのいっぽう、入試までに残された‟とき”はどの受験生にも平等に与えられています。今から入試までの期間の勉強を充実させましょう! 保護者におかれては、「これから本番までの期間に、いかにしてベストを尽くせるかで入試の結果も決まるのだ」と、お子さんを励ましていただくようお願いいたします。そして、悔いの残らぬ受験生活の実現に向けて応援をしてあげてください。

ところで、お子さんの現在の学力状態をどのようにとらえておられるでしょうか。「中学受験夏期講習」では、入試必須の基礎内容をひととおり学びました。その際に実施したテストの結果を、お子さんと一緒に点検しておられますか? お子さんが自分に足りないものは何かを自覚しているか、それともただ漫然とテスト成績を見ているだけかで、今後の受験対策の充実度は全く違ったものになります。また親は親でわが子のテスト結果を見てがっかりし、「もっとがんばれ!」と激励したり、「なんでこんな成績しか上げられないのか!」と叱ったりしただけで終わってはいませんか? これでは、テスト結果から得られる貴重な情報を見過ごしてしまいます。

そこで保護者の方々にお願いしたいのは、テスト成績を親子で丁寧に分析し、仕上げ学習に生かしていただくことです。そのことが、仕上げ期の学習の進捗を決定づけることになります。もはや無駄な時間をいたずらに費やす時間はありません。これから実施されるテストの全てについて、結果が返却されたら必ず親子で教科ごとの仕上がり状況を確認してください。このことは、指導現場にいる先生もお子さんにお伝えしていると思いますが、保護者が一緒に学力状況の分析に協力してくだされば、それだけ有効な仕上げ学習ができると思います。以下の文章は、全国トップレベルの私学の校長を務めておられた先生(故人)の著書の一部をご紹介したものです(何年か前も本ブログでご紹介しました)。テスト結果をどうとらえるべきかについて参考にしていただけると思います。

ある人は、その点数を子どものランクづけだと受け止めるでしょう。またある人は、子どもの能力の一部分の評価にすぎないと受け止めるかもしれません。しかし、ここで注意してほしいのは、形に表われた成績を「結果」として受けとめてはならないということです。つまり、最終的判断ではありません。あくまで成長段階における、子どもの位置を示しているにすぎないということです。

子どもが悪い成績をとってきた時、ガミガミと叱りつける親がいます。しかし、子どもはすでに自分の悪い成績を知っています。それに追い打ちをかけるように叱りつけては、叱咤激励のつもりでも、かえって子どもが反抗する原因にもなりかねないのです。そんなふうに叱る親に限って、成績を「結果」としか受け止めていません。

「成績」はあくまでもその時の子どもの位置を示すもの、と考えを改めてみれば、子どもの学力の足りない部分、資質が見えてきます。力を入れるべき点も整理がつきます。つまり成績とは、親と子に与えられた反省材料であり、これからどうすればいいかを考えるための資料でしかないということです。

逆説的な言い方をすれば、満足ないい成績をとる子どもよりも、課目によって凹凸のある子のほうが、その子の姿はよく見えるのです。いい成績の陰に、子どもの真の姿が隠れてしまっている例も、私は数多く見てきました。親が結果だけを重視するために、子どもの人間としての能力を、成績だけで判断しようとしてしまっているからです。

親は、わが子は他人と比較して優れている、劣っている、と嘆いたり喜んだりするよりも、成績に込められた内面を読み取ることが大切なのです。

どうでしょう。上記のような視点に立ってお子さんのテスト結果を見たなら、感情的になって叱ることもなくなるでしょう。子どもにとって、親が冷静かつ愛情深く自分を見守り応援してくれることほど安心で心強いことはありません。親がこのような姿勢なら、一緒に対策を練ることもできるし、勉強に集中して取り組むこともできるでしょう。

これから入試本番まで、あと何回か模擬試験がありますが、その結果を上手に生かしながら仕上げの学習をしていただきたいですね。入試に向けた準備学習の最終段階を迎える今からの時期の親子関係は、子育ての仕上げと深く関わってきます。わが子が入試の結果を恐れることなく、自分のできる精一杯をやり尽せるよう応援してください。そうすれば、自ずと結果はついてきますし、お子さんはどの中学校に進学しても心配の要らない人間に成長されるに相違ありません。

今から入試までの数カ月は、親にとっては子育ての仕上げという意味でも重要な時期です。悔いなき日々を!

カテゴリー: アドバイス, 子育てについて, 家庭での教育, 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念

2022 年 8 月 9 日

長い夏休みも、気がつけば後半を迎えています。今年の暑さは格別で、中学受験をめざして学んでいる子どもたちの勉強にも影響しているのではないかと心配しています。また、一時鎮静化するかに見えていた新型コロナウィルスの感染状況ですが、感染力の強いオミクロンBA.5による第7波の発生以来、広島市ではこのところ過去最多の感染者数を記録しています。みなさま、くれぐれもウィルス感染対策に留意していただくようお願いいたします。

次年度の入試まであと5カ月余りになりました(一部の公立一貫校は、12月に入学者選抜を終えます)。いよいよ受験対策の仕上げ段階に突入します。6年部の「中学受験夏期講習」では、小学校課程の中から重要単元をピックアップし、一通り学んでいます。学習レベルとしては、5月に始まった応用力養成期の学習を一段階レベルアップし、入試問題に手をつける後期からの学習へと橋渡しをしているところです。夏期講習で見つかった弱点や克服すべき課題は、今のうちに穴埋めをしておきましょう。ここで気持ちを緩めないことです。特に苦手対策の学習は期限を決め、集中力の伴った取り組みで確実に成果をあげることが肝要です。後手を踏まないよう、強い意志でやり切ることが仕上げ段階のゆとりをもたらします。お子さんと話し合い、学習の進捗を確認しながら励ましてあげてください。

さて、ここからが今回のブログテーマに沿った内容です。前回、「夏のおかあさんセミナー」の開催趣旨をご説明した際、「日本では子育ての大半をおかあさんが担っておられる」ということに言及しました。そのことは、母親の存在が子どもに及ぼす影響の強さと無縁ではありません。日本ほど母親の影響力の強い国はないと言っても過言ではありません。しかし、それだけに子育てを重荷で辛いものと受けとめるおかあさんもおられるかもしれませんね。みなさんはどうですか? 毎日の子育てに充実感を味わっておられるでしょうか。また、わが子とともに過ごす家庭生活を楽しんでおられるでしょうか。

「毎日、毎日、わが子はちっとも期待通りに行動してくれません。楽しいだなんて、とんでもない!」とおっしゃるかたはありませんか? それどころか、「あの態度は何?」「あの逆らいかたは許せない!」「なんであんなにもやることが雑なのか!」「いつも口ばかりで実行しない。叱ると言い訳ばかり」など、憤懣やるかたない思いをしておられるかたもおありかもしれません(これらは、これまで数多くおかあさんがたから耳にした言葉です。男子家庭が多いです)。しかし、そんな思いをしておられるかたにこそ、心に留めていただきたいことがあります。母親が子育てをどう感じていようと、どんなに子どもの現実に不満が溜まっていようとも、子どもは母親の子育てを通して自分という人間を形成しているのだという事実です。

だいぶ前、ミラーニューロンを話題として取り上げたことがあります。人間は、目の前の相手の表情や口の動きを見て、それと同じことを脳内にある一定のニューロン群が鏡のように反芻しています。これによって、相手の気持ちと同化し、コミュニケーションを密にしているのです。子どもの場合、おかあさんの言動を自分の目や耳でキャッチし、同じ動きを脳内のニューロン群が繰り返します。毎日繰り返されるおかあさんとの接触の積み重ねが、子どもの人となりを形成していくわけです。ですから、子どもを変えようと思ったなら、まずもっておかあさん自身の言動を変えることが必要だと言えるでしょう。子どものやることを「どうせダメ」「やる気もない」という思いで接する限り、子どもは「ちゃんとやる」「やる気がある」といった状態にはなりません。

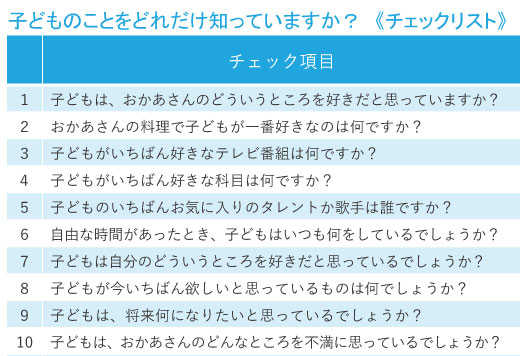

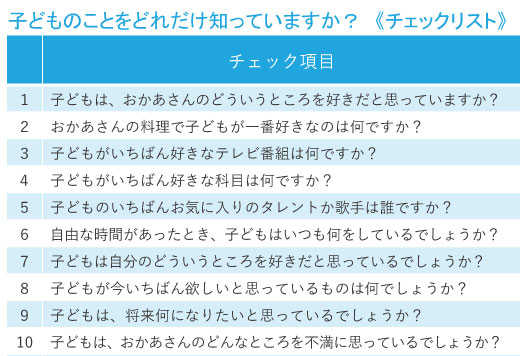

もしも、わが子の現状に不満が溜まっているなら、まずはその不満を払拭することが最も大切なことです。そこでお勧めしたいのは、「自分は、わが子のことをどれだけ知っているか」を顧みることです。そして、わが子への限りない愛情をもつ自分を再確認することです。そうすれば、わが子の現実を受け入れ、ゆとりをもって受験生活をサポートできるのではないでしょうか? 次のチェックリストの質問に回答してみてください。

正解は、お子さんに尋ねて確かめてみてください。あるいは、お子さんにも回答してもらい、おかあさんの回答と照合してみるという方法もあるでしょう。半分以上合っていれば素晴らしいですね(子どものことを、親は意外と知らないものです)。なかには珍答があったり、まるで見当違いの回答があったりするかもしれません。そこでのやりとりが楽しいものになれば、お子さんとの関係を見直すよいきっかけになるかもしれません。上記の質問リストは、心理学の専門家(米)の著書にあったものをアレンジしたのですが、その人によると、子どもの興味や心理状態を知っていればやる気を起こさせるために役立つそうです。それをネタにして楽しい会話の時間を設けるだけでも、子どもの気持ちは随分前向きになるでしょう。

少なくとも言えるのは、やる気のない子どもなんていないということです。子どもは誰でも偉くなりたいのです。そして、おかあさんにほめられ認められたいのです。そのことを前提にわが子に接すれば、気持ちのゆとりが随分違ってくるのではないでしょうか。

もう一つ言えるのは、子どもがやるべきことをやらない場合、必ずそれなりの理由があるということです。たとえ、やるべき勉強を怠った理由が「たいぎいから」であったとしても、それは子どもにすればただの言い訳ではありません。たいぎいと思ったその理由があります。何かをやって疲れていたのか、友人関係で悩みがあったのか、気持ちの尾を引く出来事(学校でつまらないしくじりをして先生に叱られたなど)があったのかなど、相応の理由があるのです。そのあたりを理解したうえで、「今度はちゃんとやるよね!」と励ましてやることが大切です。

もう一つ言えるのは、子どもがやるべきことをやらない場合、必ずそれなりの理由があるということです。たとえ、やるべき勉強を怠った理由が「たいぎいから」であったとしても、それは子どもにすればただの言い訳ではありません。たいぎいと思ったその理由があります。何かをやって疲れていたのか、友人関係で悩みがあったのか、気持ちの尾を引く出来事(学校でつまらないしくじりをして先生に叱られたなど)があったのかなど、相応の理由があるのです。そのあたりを理解したうえで、「今度はちゃんとやるよね!」と励ましてやることが大切です。

なお、「決めたことをちゃんとやろう」という約束を子どもが反故にした場合、親子の決め事として罰を設けるのは決して悪いアイデアではありません。約束したからには実行すべきであり、取り立てて正当な理由がなければ、罰を与えるのは当たり前のことです。そのときは、声を荒げて叱るのではなく、淡々と実行に移せばよいのです。その代わり、つぎにちゃんとやったなら満面に笑顔を浮かべてほめてあげてください。

子どもは、親と気持ちが通じていると実感したなら、心の内に沈みかけていた「親の意向に沿いたい」という願望が再び頭をもたげ、それを行動に移すようになります。わが子に対してゆとりある眼差しを向けてあげてください。優しく背中を押してあげてください。きっとお子さんは自分の現実を顧みて、おかあさんの意向に沿った行動をとるようになることでしょう。

親業って大変ですが、子どもの成長というすばらしい収穫が得られる、いちばんの大仕事なんですね。おかあさん、がんばりましょう!

カテゴリー: ごあいさつ, アドバイス, 中学受験, 子育てについて, 家庭での教育

2022 年 8 月 1 日

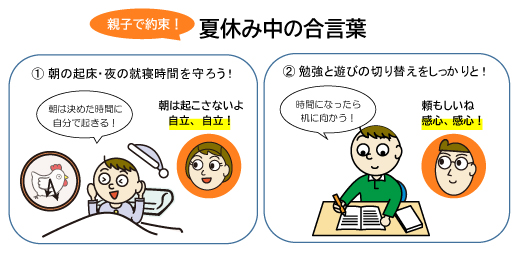

いつの間にか夏休みも序盤を終え、8月に入りました。前回のブログでは、「朝の起床や就寝などの基本的生活習慣の自立」と「勉強と遊びの切り替え」を夏休みの努力目標にすることをご提案しましたが、試みておられるでしょうか? まだ夏休みはだいぶ残っています。おかあさんがたには、声かけやほめ言葉でお子さんの背中を押していただくようお願いいたします。

なぜおかあさんかというと、日本では子育ての大半をおかあさんが担っておられます。そのため、おかあさんの影響力が他の国々、特に西欧の国々と比べて随分大きいと言われます。たとえば、いくつかの課題の中から子どもに一つ選ばせるとき、そのうちの一つについて、「これはあなたのおかあさんの強い希望で用意したものだよ」と言うと、子どもはその課題を選ぶ傾向が強いそうです。

さて、今回は学業に適応性の高い脳を築くための提案です。みなさんのお子さんは、日頃の家庭勉強で知識をインプットしたり確認したりするとき、対象事項を文字にして書いたり声に出して読んだりすることを、どの程度しておられますか? 「面倒くさい」と言ってやりたがらないお子さんもおられるかもしれません。何しろ、鉛筆を握り文字(特に漢字)を書く作業は楽ではありません。声に出して読むのも同じように、音声というバイアスを伴うため、こちらも苦痛に感じるお子さんがおられることでしょう。しかし、負荷がかかるということは、当該の身体部位に刺激があてられ、脳との連携が強化されます。また、学習するお子さん自身に「やろう!」という意志が求められる積極的な学習法であり、気合や集中力も養われます。結果として知識を増やし、学習能力を高めることになります。

① 書いて覚えることの効能

まずは書いて覚えることの効能について考えてみましょう。脳科学の専門家の著書に次のような著述がありました。

手で文字を書くときは、脳のいろいろな部位が働き始めます。まず、右手を動かすために左前頭葉の運動野と左頭頂葉の体性感覚野が働きます。さらに目から入ってきた文字の処理で後頭葉の視覚野が活性化し、そして文字の形を処理する側頭葉と意味を理解する角回も活性化します。これらに並行して、思考や記憶の働きにかかわる前頭連合野も活動を始めます。このように、手で文字を書いて覚えるのは、目で文字を見て覚えるのに比べると、より多くの脳領域が関係していることがわかります。

どうでしょう。昔から手と脳は連動していると言われますが、手を使って書いて覚えるのは学習効果の高い方法と言えるでしょう。最近は、電車やバスなどのなかで漢字の字形や英語の綴りを手でなぞって(さらには、小さく声を出しながら)覚えている中学生や高校生を見る機会がほとんどなくなりました。これを空書きと言いますが、これも覚えるうえで効果のある方法ですから、ご家庭での勉強の際には取り入れてみてはいかがでしょうか。上記引用文の著者である永江誠司先生(福岡教育大学名誉教授)は、「空書きは8~10歳の頃に増えてきます。小学生は文字を書いて覚えるのに適した年齢だと言えるのです」と述べておられます。音読との併用もお勧めとのことです、

どうでしょう。昔から手と脳は連動していると言われますが、手を使って書いて覚えるのは学習効果の高い方法と言えるでしょう。最近は、電車やバスなどのなかで漢字の字形や英語の綴りを手でなぞって(さらには、小さく声を出しながら)覚えている中学生や高校生を見る機会がほとんどなくなりました。これを空書きと言いますが、これも覚えるうえで効果のある方法ですから、ご家庭での勉強の際には取り入れてみてはいかがでしょうか。上記引用文の著者である永江誠司先生(福岡教育大学名誉教授)は、「空書きは8~10歳の頃に増えてきます。小学生は文字を書いて覚えるのに適した年齢だと言えるのです」と述べておられます。音読との併用もお勧めとのことです、

②声に出して読んで覚えることの効能

音読にも若干触れたところで、つぎは音読の効能や重要性について考えてみましょう。音読については、過去このブログで何度もお伝えしてきました。ですが、ここ2~3年はあまり取り上げていませんので、今回は久しぶりにお伝えしてみようと思います。

音読は、正確でスピーディな黙読を保障するためのスキルとして非常に重要なものです。それだけでなく、学習事項を記憶するうえでも大変有効です。学習事項を説明する記述をただ目で追っていく黙読と違うのは、活字の連なりを音声言語に変換する作業が加わることで、学習事項を目と耳という二つの感覚器官を通して脳にインプットしています。したがって、より記憶に残す力が強いと言えるでしょう。

あるとき、たまたま広島の私学出身ということで、外国語の同時通訳者として活躍されている女性と交信する機会を得たことがあります。せっかくのチャンスでしたから、そのかたに語学の専門家という立場から子どもたちの勉強について何らかのアドバイスがあればと思ってお願いしました。すると、次のような言葉をいただきました。

あるとき、たまたま広島の私学出身ということで、外国語の同時通訳者として活躍されている女性と交信する機会を得たことがあります。せっかくのチャンスでしたから、そのかたに語学の専門家という立場から子どもたちの勉強について何らかのアドバイスがあればと思ってお願いしました。すると、次のような言葉をいただきました。

音読が大切です! 要領よく、上手に話す頭の回路をつくるために、音読は大切なものです。ところが、今の日本の子どもたちは音読をしなさ過ぎです。海外では学校で詩の朗読をするし、イタリアでは試験も口頭です。

このように、言語の達人も音読の重要性を認識しておられるようです。音読は、話しながら言いたいこと・伝えたいことを頭の中で上手に組み立てる力を養ってくれるのだそうです。また、このかたは仕事柄外国の要人と会う機会が多いため、毎朝新聞記事のチェックを欠かさないそうですが、その際には必ず声に出して読むそうです。そのほうが、なじみにくい組織名などをよく記憶できるからです。

夏休みは学校への通学がないぶん、日頃できない様々な活動の機会を確保することができます。しかし、その分生活リズムは学校があるときよりも不規則になりがちであり、「いざ勉強を!」と思っても頭がボーっとしたり体がしゃんとしてくれなかったりすることもあるでしょう。そうなると「勉強しよう」という気持ちはあっても身が入らないお子さんもおられることでしょう。前述したように、「手を動かす」「声に出す」という動作を採り入れた学習は、「やろう!」という意志を必要としますから、気合や集中力が発揮されます。暑い夏休みの時期は、その意味においても手を動かして書き、声に出して読む学習法が効力を発揮するのではないでしょうか。

暑い夏こそ、手を動かして書き、声に出して読む積極的学習を!

カテゴリー: アドバイス, 勉強について, 勉強の仕方, 家庭での教育

2022 年 7 月 24 日

2022年度の夏の講座が、7月21日の「6年部 中学受験夏期講習」を皮切りに始まりました。引き続き、23日(土)には、「4年部・5年部 夏期講座」が開講しています。低学年部門の夏の講座も、25日(月)に3年部、26日(火)に2年部、27日(水)に1年部が開講となります。

通常の講座は、学校への通学と併行して行われるダブルスクールの形態をとっているため、元気盛りの子どもたちとは言え、肉体的な負担は少なくありません。しかし、夏休み期間は学校への通学がないため、塾での勉強に集中しやすい状況にあります。家庭で塾の勉強の予習(5・6年)や復習(4~6年)に取り組むにあたっても、通常講座の時期よりも時間や気持ちに余裕をもつことができます。したがって、夏休みは中学受験対策の勉強を始めるにあたっても、また、中学受験対策の勉強を軌道に乗せるうえでも、大変ふさわしい時期の一つです。このタイミングをうまく生かせば、学業面での飛躍が大いに期待できるでしょう。

ただし、長期休暇には独特の開放感があります。また夏休みは年間で最も蒸し暑い時期です。そのために生活習慣が乱れたり、勉学に取り組む姿勢が崩れたりするケースもあります。それに加えて、いまだに沈静化しない新型コロナウィルスの感染問題もあります。保護者におかれては、健康管理と生活の規則性維持に向けて、十分に注意を払っていただきたいと存じます。この夏をどう過ごすかで、夏休み明けのお子さんは全く違った状態になる可能性があります。小学生は短期間で随分変わります。言い換えるなら、夏休みは先々の展望を明るいものにするビッグチャンスです。子どもの成長を引き出しましょう!

なお、夏休みの学習に直接関わる事柄に関しては、校舎長および教科の指導担当者が責任をもってサポートいたします。筆者は家庭でお子さんを見守っておられる保護者に向けたフォローをするのが主な役割であり、それゆえ勉強に直接関わるお話はいたしませんのでご了承ください。

今回は、夏の講座がスタートしたばかりですので、夏休み期間中に保護者の方々にお願いしたい、ご提案したいサポートに関する話題を取り上げてみました。具体的には、長い休暇でこれまで築いた学びの習慣や姿勢を維持するとともに、より学習成果が得られる状況を築くために、家庭でどういった点に配慮し、何をしたらよいかについてお伝えしようと思います。それは小学生のお子さんをおもちのご家庭にとって、実にシンプルかつ当たり前のことです。

毎日の生活で絶えず繰り返されていることは、子どもの人間形成に多大な影響を及ぼすものです。朝の起床や夜の就寝などの基本的生活習慣や、遊びと勉強の切り替え(自己制御・自己管理)などがそれにあたるでしょう。これらは、能力として数値化できませんが、テスト学力を規定する重要要素として大変重要な役割を果たします。成績という「目に見える学力」を支える、「目に見えない学力」の要素です。これらは「非認知能力」と呼ばれ、近年世界中の学者や教育関係者に注目されています。

たとえば、朝自分で起床することは、人間としての自立の根幹に関わる部分であり、これすら自立していない子どもが、次元の高い学問領域で成果をあげる人間になること、まして社会のリーダーとして活躍できる人間になることなど到底期待できないでしょう。そこで、基本的生活習慣の自立を、この夏の目標にすることをご提案します。実際のところ、大がかりな調査によると、小1から小6までの6年間に、大概の子どもが朝の起床を自分でやれるようになっているかというと、半数以上の子どもは高学年になっても自分で起きられない、もしくは、自分で起きたり親に起こしてもらったりをくり返している状態に留まります。この様相を変えるだけで、子どもは随分変わるのは疑いありません。

もう一つ、「遊びと勉強の切り替え」ですが、中学受験生家庭の大部分がこの問題で悩んでおられます。テレビを観たり、ゲームをしたりした後、勉強の時間が来ているのに気づいても「もうちょっと」「あと少しだけ」と、なかなか重い腰がもち上がりません。たまりかねたおかあさんが、「いい加減にしなさい!」と大きな声を出して叱り、やっとしぶしぶ机に着くような有様の子どもが少なくありません。これでは勉強への切り替えがままならず、ダラダラと非効率的な取り組みをくり返すことになりがちです。これらは理屈に基づく行動ではありません。朝の起床にしろ、遊びから勉強への切り替えにしろ、「そうするのが当たり前」の状態になるまでの習慣づけが勝負です。そして一旦その域に達したなら、親の心配や苦労は一気に減ります。

ここで、「じゃ、どうしたらやるのが当たり前になるの?」と困惑される保護者もおありかもしれません。それについては、前々回のブログ(おかあさんセミナー 実施報告2)で三つほどご提案していますので、よろしければそれを参考にしてください。基本として胸に留めていただきたいのは、「子どもの前向きさを目覚めさせる扱いや接しかたを心がけること」です。親はわが子が期待通りにしてくれないと腹を立て、我知らず子どもをコントロールしようとしがちです。それが子どもの反発を招きます。子どもも、自分が悪いのはわかっています。ですから子どものプライドを挫くのではなく、「本来はどうすべきか」を考えるゆとりを与え、子どもの「自分からそうしよう」という気持ちと行動を引き出すのです。愛情に基づく高等戦術を考えましょう。

何につけそうですが、好循環の連鎖を引き出すには、大変な苦労や忍耐が伴います。ですが、壁を乗り越えて「自然と体が動くレベル」まで習慣化できたなら、状態は一変します。今はまだお子さんは親を頼りに生きています。そのときこそ、親の愛情や期待を発信し続け、「やれるよ」「やってごらん」と辛抱強く励ましてやりたいものです。そして、少しでも進歩が見られたら喜んでやりましょう。

その際に重要なのは、日々のお子さんの生活を注意深く観察し、進歩の芽が出かけているタイミングを決して見逃さないことです。親に認められることほど、うれしいことはありません。しかも、具体的に行動を指摘されると、「おかあさんは見ていてくれたんだ!」と喜びも倍加しようというものです。結果で評価されるより、努力の様子をほめられるほうが、子どもの心に及ぼす影響ははるかに大きいものです。当面、成績は二の次でよいのです。前述したように、一旦行動の自律や自発性を獲得したなら、子どもはすばらしい勢いで成長を遂げていきます。

この夏休みを、子どもの成長に向けた大いなる転換点にしようではありませんか!

カテゴリー: アドバイス, 中学受験, 子どもの自立, 子育てについて, 家庭での教育

2022 年 7 月 15 日

去る6月26日(日)、家庭学習研究社オンライン親子セミナー「公立中高一貫校の魅力とは?広島県立広島中学校編」を開催いたしました。多くの参加者の方々からご好評をいただいた第1回同セミナーの「広島市立中等教育学校編」に続き、第2回にあたる今回は、広島県立広島中学校(以下「県広」とさせていただきます)にお声掛けをし、快くご協力いただける運びとなりました。

当日は東広島市にある同校にお邪魔し、司会進行役の当社スタッフが話題を投げかける形で同校の先生に話し手をお願いしました。当日はぜひ生徒さんにも加わっていただきたかったのですが、定期テスト直前の時期ということで、代わりにインタビュー形式で事前に収録したものを視聴していただく形でご参加いただきました。

本来は会員生家庭限定の催しですが、ブログをご覧いただいている皆様にも少しだけご紹介させていただこうと思います。

1.併設型中高一貫校の良さについて

公立校である県広では、先生方の定期的な異動もおありです。先生のご経験をもとに、前任の一般の中学校との比較による一貫校の良さや、完全中高一貫校と比較して、“併設型”一貫校であることのメリットなどについてお話しいただきました。単に高校受験をしなくてよいというだけではなく、高校受験に費やす時間を短期留学や検定学習等の自己向上のために使うことができる点が最も大きなメリットであるとお話しされました。また、“併設型”の利点として、高校進学時に県広中以外から約80名の生徒が新たに入学してくることにより、新たな出会いや人間関係が生まれ、学習や部活動においてもお互いに切磋琢磨する中で刺激を得ることができること等を挙げられています。

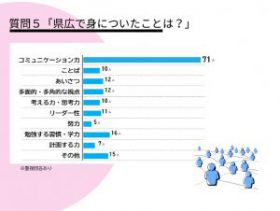

2.学校独自の教育活動や取組について

県広では、「高い水準の授業づくり」を掲げられ、オリジナリティ溢れる教育活動を展開されています。中でも中学校の「ことば科」が有名ですが、その取り組みの内容やその他の県広ならではの教育活動をご紹介いただきました。中学校の3年間で計画的に言葉の力を育んでいけるよう、ディベート、プレゼンテーション、ディスカッション等の活動によって論理力を磨いているそうです。

3.英語教育について

県広は「スーパーグローバルハイスクール(SGH)ネットワーク参加校」に認定されていることもあり、保護者や受験生の中には英語の指導に関心を持たれている方が多いようです。これを踏まえて、入学後の英語教育の特徴などについてもご説明いただきました。中学校卒業時までには英検3級以上の取得を目標に取り組まれているとのこと。コロナ禍前には希望者を対象にカナダへの語学留学を実施されていましたが、現在は東広島市内の施設にて留学生を招いて語学研修を行われているそうです。

4.学習面のサポートについて

「入学後、授業についていけなくなったらどうしよう」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。この点に関して、習熟度別の取り組みや補習、その他学校でのサポート体制についてお話しいただきました。英語・数学に関しては習熟度別に展開されており、夏休み前の時期などは定期考査の結果を踏まえて対象者に補講も実施されているそうなので、「授業についていけない」という心配はしなくても大丈夫とのこと。

あわせて、併設の広島高校への進学後、2年生時から「文科型」「理科型」に分かれ、さらに「グローバルクラス」「スタンダードクラス」という2つのコースにも分かれるとのこと。こちらの振り分けの基準や各コースの内容などについてもご説明いただきました。

5.遠方からの通学および寄宿舎について

遠方に住まわれている方は、「通いたいけど通学が心配で……」と気にされている方も少なくありません。また、学校の敷地内に寄宿舎が完備されているという点も県広の特徴の一つになっていますが、この「凌雲塾」と名づけられた寄宿舎についても、入寮の基準や生活の様子などについてご説明いただきました。現在、中学生の寮生47名のうち、広島市からの15名と呉市からの11名で半数以上を占めているとのこと。入寮の基準は、単純な距離の長短ではなく、自宅から学校までの通学時間等によって判断されるそうです。

その他、県広における進路指導やキャリア教育に関するお話、県広生の卒業後の進路についてのお話や、入学に際しての適性検査対策に関するアドバイスなど、この限られたスペースではとても書き切れないほど、多くのお話をしていただきました。様々な話題についてお聞きしたにもかかわらず、先生には時間いっぱいまで一つひとつ詳しく丁寧にお答えいただきました。

セミナー終了後の参加者アンケートでは、「県立広島の良さを知れて、県立広島の特徴や県立広島だけにしかない授業などを知ることができた」「先生から具体的な学校生活の話を伺うことができ、進学後のイメージを持てた」「(インタビューでの)生徒さんの話す力や伝える力が素晴らしく、どのように中学校生活を過ごされているのかがよくわかった」など、ご満足いただけた旨の感想を数多くいただきました。

セミナー当日や事前インタビューにご出演いただいた先生と生徒さんには、休日や放課後の時間にもかかわらず快くご協力いただき、大変感謝しております。本当にありがとうございました。

以上、家庭学習研究社オンライン親子セミナー「公立中高一貫校の魅力とは?広島県立広島中学校編」のご報告でした。

今後も、公立一貫校に限らず、各私立中高一貫校のオンラインセミナーも開催していく予定です。詳細が決まり次第告知やご報告をさせていただきますので、こちらもぜひお楽しみに!

(Butsuen)

カテゴリー: 中学受験, 行事のお知らせ, 行事レポート

もう一つ言えるのは、子どもがやるべきことをやらない場合、必ずそれなりの理由があるということです。たとえ、やるべき勉強を怠った理由が「たいぎいから」であったとしても、それは子どもにすればただの言い訳ではありません。たいぎいと思ったその理由があります。何かをやって疲れていたのか、友人関係で悩みがあったのか、気持ちの尾を引く出来事(学校でつまらないしくじりをして先生に叱られたなど)があったのかなど、相応の理由があるのです。そのあたりを理解したうえで、「今度はちゃんとやるよね!」と励ましてやることが大切です。

もう一つ言えるのは、子どもがやるべきことをやらない場合、必ずそれなりの理由があるということです。たとえ、やるべき勉強を怠った理由が「たいぎいから」であったとしても、それは子どもにすればただの言い訳ではありません。たいぎいと思ったその理由があります。何かをやって疲れていたのか、友人関係で悩みがあったのか、気持ちの尾を引く出来事(学校でつまらないしくじりをして先生に叱られたなど)があったのかなど、相応の理由があるのです。そのあたりを理解したうえで、「今度はちゃんとやるよね!」と励ましてやることが大切です。

どうでしょう。昔から手と脳は連動していると言われますが、手を使って書いて覚えるのは学習効果の高い方法と言えるでしょう。最近は、電車やバスなどのなかで漢字の字形や英語の綴りを手でなぞって(さらには、小さく声を出しながら)覚えている中学生や高校生を見る機会がほとんどなくなりました。これを空書きと言いますが、これも覚えるうえで効果のある方法ですから、ご家庭での勉強の際には取り入れてみてはいかがでしょうか。上記引用文の著者である永江誠司先生(福岡教育大学名誉教授)は、「空書きは8~10歳の頃に増えてきます。小学生は文字を書いて覚えるのに適した年齢だと言えるのです」と述べておられます。音読との併用もお勧めとのことです、

どうでしょう。昔から手と脳は連動していると言われますが、手を使って書いて覚えるのは学習効果の高い方法と言えるでしょう。最近は、電車やバスなどのなかで漢字の字形や英語の綴りを手でなぞって(さらには、小さく声を出しながら)覚えている中学生や高校生を見る機会がほとんどなくなりました。これを空書きと言いますが、これも覚えるうえで効果のある方法ですから、ご家庭での勉強の際には取り入れてみてはいかがでしょうか。上記引用文の著者である永江誠司先生(福岡教育大学名誉教授)は、「空書きは8~10歳の頃に増えてきます。小学生は文字を書いて覚えるのに適した年齢だと言えるのです」と述べておられます。音読との併用もお勧めとのことです、

あるとき、たまたま広島の私学出身ということで、外国語の同時通訳者として活躍されている女性と交信する機会を得たことがあります。せっかくのチャンスでしたから、そのかたに語学の専門家という立場から子どもたちの勉強について何らかのアドバイスがあればと思ってお願いしました。すると、次のような言葉をいただきました。

あるとき、たまたま広島の私学出身ということで、外国語の同時通訳者として活躍されている女性と交信する機会を得たことがあります。せっかくのチャンスでしたから、そのかたに語学の専門家という立場から子どもたちの勉強について何らかのアドバイスがあればと思ってお願いしました。すると、次のような言葉をいただきました。

このページは

このページは