4年部前半こそ、保護者の熱量が重要な時期です

2024 年 3 月 30 日

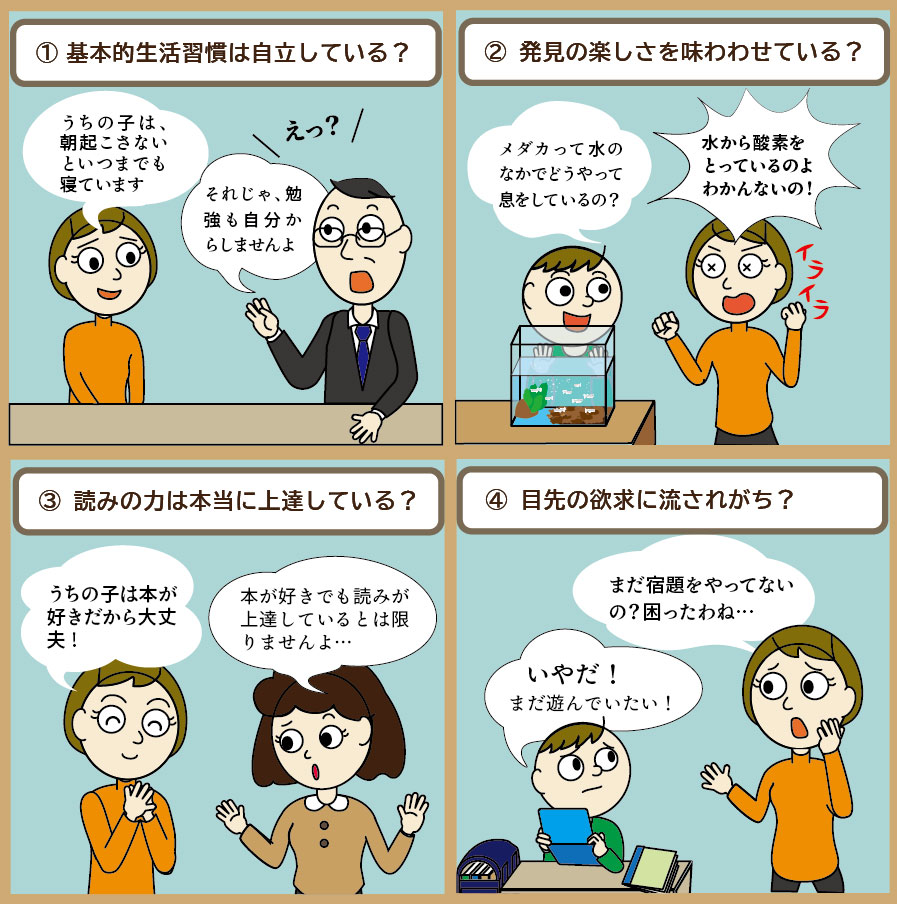

弊社では、中学受験準備に向けた学習指導を4年部からスタートします。ただし、4年生になったばかりの子どもに、受験生としての自覚の伴った学習を期待することはできません。まずは学習塾に通うのを楽しみにし、笑顔で通学する毎日を実現していただきたいですね。

大人が早くから入試合格を意識し、子どもを勉強に追い立ててもよい結果にはなりません。得られる成果は表面的なものに過ぎず、受け身の勉強が染みついてしまう恐れが多分にあります。当分は、わかったときの喜びを味わったり、みんなで学ぶ場の刺激的で楽しい雰囲気を楽しんだり、がんばったらがんばった分だけテストでよい成績がとれることを実感したり・・・そういう経験をしながら、徐々に勉強を自分で取り仕切っていく姿勢を養うことが肝要だと私たちは考えています。

勉強を自分のこととして受け入れ、能動的に学ぶ姿勢を身につけた子どもは、受験勉強などでへこたれるものではありません。それどころか、受験を通じて人間的にも大きく成長していくものです。そうなってこその中学受験であり、国・私立の進学校への進学ではないでしょうか。

ただし、お子さんが望ましいステップをたどりながら受験を乗り越えるには、保護者の助力や応援が不可欠です。そして、それを最も必要とするのが受験生活を始めてから軌道に乗せるまでの時期です。4年生の子どもにとって、親はまだ絶対的な存在です。親の評価や考えかたは、子どもの取り組みを決定的に変えてしまうほどの力をもちます。だからこそ、親は子どもの勉強に大いなる期待と関心を寄せ、親の望む取り組みがどのようなものかを知らせる必要があります。そして、子どもの努力とがんばりをしっかりと見届け、評価してやりましょう。きっとお子さんは、元気よく前向きに学ぶ姿勢を身につけていくことでしょう。

子どもの勉強を継続的に見守るのは、仕事や家事に追われる親にとって決して楽なことではないと思います。しかし、はじめの助走は子どもが受験生活を通して得られる成果を大きく変えるほど重要です。同じことなら、わが子が受験生活を通じてたくさんの収穫を得られるよう応援してやりませんか? 親が子どもの中学受験に関わり、全力でエネルギーを注ぐべきときは受験直前ではありません。受験への助走を始めた今なのだとお考えいただきたいですね。受験までの3年間の学習の成果が、助走期の親の関わりしだいで大きく変わるのですから。

受験生活を軌道に乗せるまでの3段階

“何事もはじめが肝心”と言いますが、受験勉強はまさにこの言葉が当てはまります。はじめをうまく乗り切れば、お子さんの学習は随分軌道に乗ってきますし、「がんばるから収穫が得られ、成績も伴ってくる。成績が上がるのが励みになり、一層がんばるようになる」といった、好循環の連鎖が生まれます。

毎日の家庭学習にあたっては、「学習のすすめ方」という冊子に書き込み式の「学習計画表」を添付していますが、妥当な計画のもとでお子さんは無理なく充実した学習生活を送っておられるでしょうか。なかには、計画を立てずに勉強しておられるご家庭もあるかもしれません。4年生のときはそれでテスト結果もよいお子さんもおられますが、学習内容が難しくなってくると、そういう行き当たりばったりの勉強法では通用しなくなっていきます。勉強にリズムや連動性があるかどうかは、やがて成果に大きな違いをもたらすからです。今のうちにきちんとした計画を立て、それに基づいてテンポよく勉強に取り組む習慣を身につけていただくようお願いいたします。

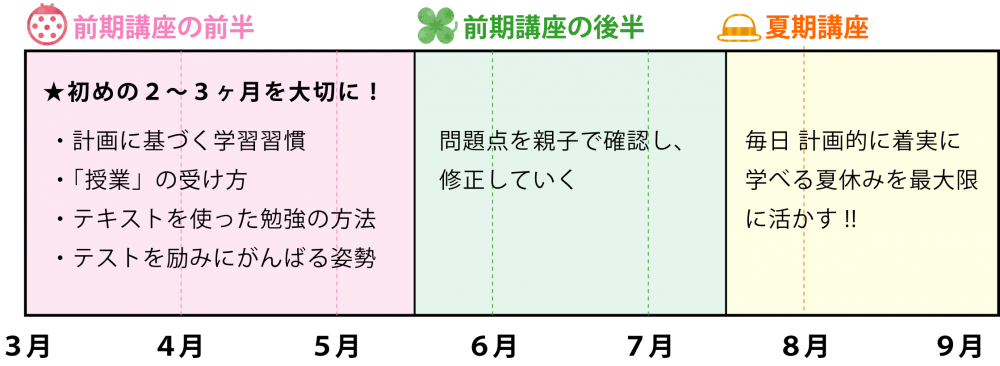

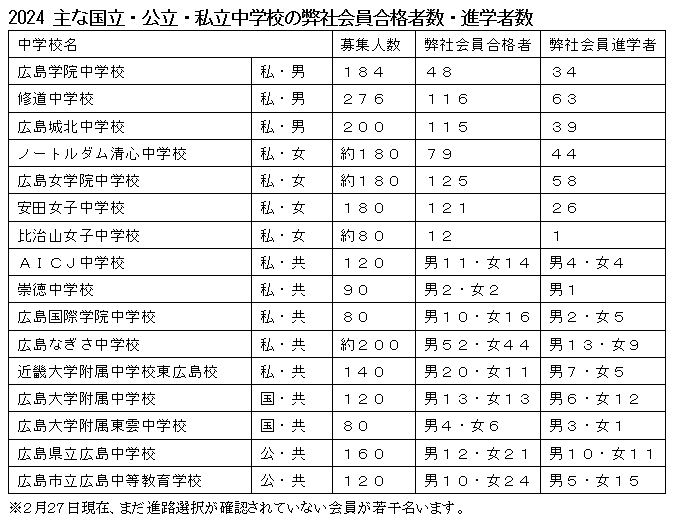

4年部生のご家庭におかれては、この夏休みまでの学習を3つの段階で捉え、受験生活を軌道に乗せるべくがんばっていただきたいですね。

①開講からの約2~3ヶ月間

上表をご覧になるとおわかりいただけると思いますが、開講してからの2~3ヶ月は勉強の要領を身につけ、軌道に乗せるという重要な時期にあたります。この期間に、弊社の教室に通いながらの受験勉強(弊社のシステムに則った受験勉強)をお子さんが受け入れ、生活の一部としてとけ込むようなら先々が大変楽しみになってきます。まずは「計画に沿った学習生活」を安定軌道に載せましょう。

なお、家庭学習の取りかかりは親子一緒でも構いません。そうして、お子さんが自分でやれる範囲を少しずつ増やしていけるようサポートしてあげてください。なお、お子さんが取り組んだテキストの問題の〇つけは、保護者にお願いしています。まだ、答えの妥当性を自分で判断するのは難しい年齢ですので、保護者の手助けが必要です。

②前期講座の後半(GW明け~夏休み前)

4年部は基本的なことを中心に学びますが、それでも学校の勉強よりは難しい内容も扱いますから、簡単にはいかないときもあるでしょう。前期の後半は、それまでうまくいかなかった点について親子で話し合い、修正していく必要が生じるかも知れません。焦らずねばり強く励ましてあげてください。GW期間の休講は、気分転換と振り返りに役立ててください

こうして、受験生活を軌道に乗せるべく親子共々がんばっていくわけですが、ほとんどのお子さんは意識のうえでも取り組みのうえでも、まだ本格的受験体制にはほど遠い状況にあります。親が焦って叱り続けたり、無理に取り組ませたりするのは禁物です。上述のように、取りかかりは親子一緒でも構いません。そうして、お子さんが自分でやれる範囲を少しずつ増やしていけるようサポートをお願いします。

③夏期講座は勉強を軌道に乗せる絶好機!

そんなお子さんが、大きく変わる可能性を秘めているのが夏の講座です。「夏期講座」は連日の通学となります。勉強にリズムを与え、学力向上の営みに弾みをつける大きなチャンスとなるでしょう。計画に沿って規則正しく学ぶ毎日がたくさんの収穫を与えてくれます。うまくすれば、「やるべきことは、やらずにおれない」という理想的な取り組みが実現するかも知れません。おとうさんおかあさんにおかれては、この段階までをとりあえずは見通し、お子さんを辛抱強く見守り励ましてあげてください。

筆者は若いころ、6年生の学習指導を主に担当しました(仕事人生の後半は、広報責任者、低学年部門責任者を務めました)が、指導担当者としての責任や重要性を感じたのは4年生を指導したときでした。まだ中学受験のことなどほとんど眼中になく、今やっている授業が興味深いかどうか、楽しいかどうかによって子どもたちの目つきや反応が全く変わる4年生は、指導をするものとしては手強く、おもしろい存在でした。やがて、そのときの子どもたちが中学受験でどんな結果を得たか、どのような大学に進学したかを知って随分驚き感激したものでした。授業に積極的に食いついていた子ども、筆者の(へたくそな)話を一生懸命聞いてくれていた子どもは、すばらしい学力のもち主になっていたのです。

おとうさんおかあさんには、「4年部の学習を楽しくしっかりとやっていれば、必ず大きな‟伸びしろ”が備わるのだ」と信じていただき、自ら積極的に学ぶ姿勢がお子さんに備わるよう、熱心な見守りと応援をお願いするしだいです。

このページは

このページは