家庭学の受験環境で得ていただきたいもの その2

2023 年 2 月 10 日

今回は、前回お伝えしたことの続きを書いてみようと思います。これから学習塾選びをされるご家庭の保護者だけでなく、新年度の会員として通学を予定されているお子さんの保護者にもぜひ読んでいただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

前回、受験のプロセスで身につけはるべきは入試を突破できるテスト学力だけでは不十分で、志望校進学後の教育環境の下で有意義な学校生活を送り、学業面で飛躍を遂げるうえで欠かせない資質を身につけることが重要だといったような趣旨のことをお伝えしました。それが何かについては、前回のブログで「お子さんは、こんな問題を抱えていませんか?」という問いかけで例示した、10項目の表現を裏返しにしてみるとおわかりいただけることでしょう。

児童期までに身につけておきたい習慣や姿勢

1.学校の宿題は、早めに(帰宅後夕食ま

でに)済ませる(※塾のない日)。

2.計画的な学習の習慣を身につける。

3.遊びと勉強の切り替えができる。

(勉強の時間になったら机に着く)

4.何事も、決めたことは最後までやり

遂げようと努力をする。

5.やるべきことの優先順位をつけ、重要事項を後回しにしない。

6.朝の起床をはじめ、自分のことは自分でやれる。

7.失敗をしたら理由を振り返り、同じ失敗をしないようにする。

8.自分のしたことを客観的に評価できる(ある程度自分に厳しい)。

9.何事につけ、先を見通して行動する姿勢を身につける。

10.仲間と励まし合ったり競い合ったりすることに熱心である。

上記の10項目は、受験学力を身につけるうえで必須ではないかもしれません。テスト学力は大人の指示やサポートで補えるからです。しかしながら、中学や高校に進学したらもはや大人の力を借りることはできません。何につけても自分で判断して行動する自律性が問われるようになります。この行動の自律性は、一朝一夕には備わりません。また、自我が確立する児童期までに身につけておくべきものです。それをおざなりにすると、何をするにつけても自律的行動の欠落が足を引っ張り、一生自らの抱える問題として尾を引くことになりがちです。当面危ぶまれるのは学業面での飛躍ですが、学業で後れを取った後の挽回がいかに難しいかは、前回お伝えしたとおりです。

ですから、中学受験をめざすなら、「学力+行動の自律性」の獲得を目標に掲げた受験生活を送るべきではないでしょうか。言わずもがなですが、児童期は子育ての重要な時期にあたります。子どもの自律性を育むことは親としての重要な仕事の一つです。勉強の見守りと同じぐらい、あるいはそれ以上に子どもの内面の成熟・成長を大切にしていただきたいものですね。ただし子どもの内面の成長曲線は一人ひとりみな違います。なかには親の期待通りに成長しないお子さんもいることでしょう。ですが、そこで業を煮やして無理矢理勉強させても子どもの自律は遅くなるばかりです。そしてそのつけは子ども自身が先々の苦労という形で払わされることになってしまいます。

残念ながら、自律と学力形成の両方を大切にした受験生活は、親子が望む最高の受験結果をもたらしてくれるとは限りません。それでも、自律に向けた成長の流れはたとえゆっくりでも決して無駄になりません。どの中学校に進学したとしても、内面の成長が追い付き始めたなら、徐々に好循環の連鎖が子どもの背中を押してくれるようになります。やるべきことを自分で判断し、それが少しずつできるようになってくるのです。人生の見通しは、概ね社会への参入後に定まっていきますが、自律に向けて努力を怠らなかった人は、この段階で確かな手応えをもてるようになっていくことでしょう。これこそががはるかに重要だと思います。

ここで、新年度の講座の開始段階から当分の間保護者にお願いしたい見守りと応援のスタンスをお伝えしてみようと思います。

・会員家庭には、必ず学習の計画表を作成していただきます。親が決

めるのではなく、一緒に考えながら子どもが実行可能な計画になる

よううまくサポートすると実行が伴います。・当面は、行動の自己管理と自発性を評価軸に応援してあげてくださ

い。計画通りやれたら、すかさずほめてあげてください(親の評価

がまだ一番意欲に影響する年齢です)。努力を評価軸に!・生活上、自分のことは自分でやる習慣が、行動の自律のベースにな

ります。行動の主体性も、生活習慣の自立から生まれます。・4・5年生は、子どもの学習状況を保護者が掌握することが必要で

す。「難しいことをやっているんだね。がんばって!」と、応援し

てやりましょう(4年は、取り組んだ問題の〇つけもお願いしてい

ます)。・2週間に1度のテスト(マナビーテスト)が終わったら、ベストを

尽くせたかどうかを親子で振り返りましょう。・成績が悪かったときこそ、親の関わりが問われます。

叱るのではなく、「どこがいけなかったのかな?」と反省点を考え

させたり、一緒に悔しがったりすれば子どもは素直に反省します。

開講後の学習(授業や家庭学習)について、詳しくは配布資料等でお伝えします。どんな指導を受けているのか、親はどう関わるべきかについて、保護者がしっかりと把握されていれば、自然とお子さんの勉強への関わりも妥当なものになります。

未完成な小学生の受験ですから、親は心配や骨折りの毎日になりがちです。しかし、親の関わりが子どもを自律へと向かわせるものであれば、段々と親の負担は少なくなっていきます。逆に、あれもこれもと親が手を貸せば、受験が近づくほどに親の苦労は増え続けていきます。子どもの内面の成長を期待しつつ、適切な間合い、すなわち「つかず離れず」の見守りと応援をお願いしたいと存じます。そうすれば、やがてお子さんは受験での合格に求められる学力を自らの力で養うとともに、自分を適切に律する姿勢も身につけられることでしょう。

以上のような考えに基づく受験生活で、志望校合格の夢が叶えられるよう応援してあげてください。このような受験なら、その結果がいちばん希望したものにならなかったとしても、お子さんの将来は前途洋洋です。自律こそ、人間として成功するための一大条件なのですから。

弊社の教室で学び、受験をめざしてみませんか? 入会をお待ちしています!

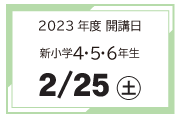

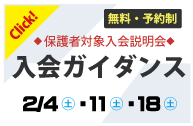

中学入試シーズンが終わったところで、まもなく新年度の講座が弊社でも始まります。前年度からの継続会員家庭、新規に入会手続きをされたご家庭が多数ありますが、2月の初旬ですので、まだ学習塾選びを終えておられないご家庭も少なくないと思います。

中学入試シーズンが終わったところで、まもなく新年度の講座が弊社でも始まります。前年度からの継続会員家庭、新規に入会手続きをされたご家庭が多数ありますが、2月の初旬ですので、まだ学習塾選びを終えておられないご家庭も少なくないと思います。

多くの中学入試では、算数、国語、理科、社会の学力試験が行われます。学力試験ではないものの、公立一貫校の入学者選抜(適性検査)においても、これらの教科の基礎学力が要求されます。したがって、国立・私立・公立を問わず、6か年一貫教育の中学・高等学校に進学するにあたっては、テスト対策としての教科学習が学校の勉強とは別に必要となります。大概の入試では、優秀な受験生を選別するために小学校課程の学習で養える学力よりも高いレベルの学力が要求されますが、特に算数においてはその傾向が強く、教科書内容と入試問題との難易度のギャップが大きいことで知られます。

多くの中学入試では、算数、国語、理科、社会の学力試験が行われます。学力試験ではないものの、公立一貫校の入学者選抜(適性検査)においても、これらの教科の基礎学力が要求されます。したがって、国立・私立・公立を問わず、6か年一貫教育の中学・高等学校に進学するにあたっては、テスト対策としての教科学習が学校の勉強とは別に必要となります。大概の入試では、優秀な受験生を選別するために小学校課程の学習で養える学力よりも高いレベルの学力が要求されますが、特に算数においてはその傾向が強く、教科書内容と入試問題との難易度のギャップが大きいことで知られます。

1.学校の宿題をちゃんとやらないことがある。

1.学校の宿題をちゃんとやらないことがある。

行動の自律性は、児童期までに身につけるべきものです。中学校に進学すると、部活や交友などが加わり、学ぶ教科も多様になり、毎日の生活はますます多岐にわたるようになります。一旦後手に回った勉強を巻き返すには、積み残した勉強をやり直しながら、新規に学習する事柄にも取り組まねばなりません。それは大変なことです。中学生や高校生は忙しい毎日を送っています。一旦後手に回った学習を立て直すのがいかに大変かは、保護者にはよくおわかりいただけると思います。

行動の自律性は、児童期までに身につけるべきものです。中学校に進学すると、部活や交友などが加わり、学ぶ教科も多様になり、毎日の生活はますます多岐にわたるようになります。一旦後手に回った勉強を巻き返すには、積み残した勉強をやり直しながら、新規に学習する事柄にも取り組まねばなりません。それは大変なことです。中学生や高校生は忙しい毎日を送っています。一旦後手に回った学習を立て直すのがいかに大変かは、保護者にはよくおわかりいただけると思います。

この三つは、長い人生で自己の夢を実現させたり、有意義な生活を送ったりできるかどうか左右する重要な要素です。これらを養う格好の場が中学受験への挑戦だったのです。お子さんが最後まで受験勉強を継続されてことをまずはほめていただきたいのですが、そのうえで上記の三つについてどのぐらい身についたかを一緒に振り返ってみてください。

この三つは、長い人生で自己の夢を実現させたり、有意義な生活を送ったりできるかどうか左右する重要な要素です。これらを養う格好の場が中学受験への挑戦だったのです。お子さんが最後まで受験勉強を継続されてことをまずはほめていただきたいのですが、そのうえで上記の三つについてどのぐらい身についたかを一緒に振り返ってみてください。

このページは

このページは